Эту статью, наверное, следовало бы изложить сухим академическим языком. Следом ее можно было бы тиснуть в один из академических журналов и получить за это все причитающиеся обществом гешефты или ништяки. Но, простите, я все-таки попробую говорить на общепринятом наречии и оставлю за бортом некоторые принятые в этом сообществе нормы. Итак, я предупредил.

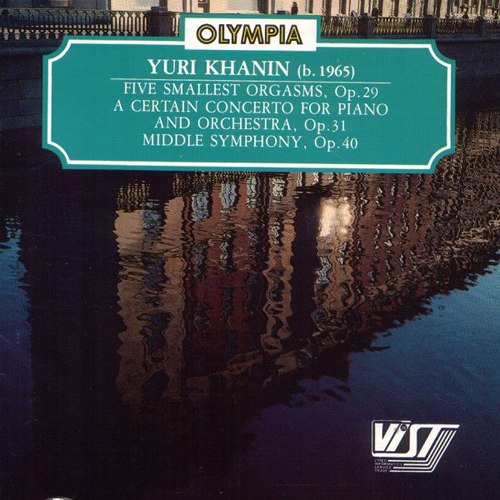

Речь пойдет снова о «Средней Симфонии» Юрия Ханона (Ханина). Автор симфонии, если ему доведется прочитать этот текст, наверное, вздохнет. В конце концов, он и сам того отчасти пожелал, оставив себя «в тени», и последние двадцать пять лет не демонстрируя публике новую музыку. Зная его наследие по одному лишь компакт-диску, люди упорно продолжают говорить именно о Средней Симфонии.

Самый показательный пример — известный интерес к этому произведению хореографа Ратманского (Алексей Осипович Ратманский — российский, американский и датский солист балета и балетмейстер, хореограф и художественный руководитель балета Большого театра с 2004 по 2009 г. — прим. ред.), услышавшего в ней только подходящую и красивую музыку для своей балетной постановки. «Некий Концерт» и «Пять Мельчайших Оргазмов» (вышедшие на том же диске) находятся на обочине слушательских интересов. Остальное — исключительно для ценителей и ревнителей (особенно если учесть, что большей части этого «остального» мы попросту не слышали).

А дело, в общем-то, было так. Как-то поздним вечером я получил письмо с просьбой определить, что за шаркающий тембр слышится со странной настойчивостью в одной музыкальной композиции. Фамилия автора мне ничего не сказала, название показалось вычурным, а потому я решил, что передо мной одно из множества одинаково-новаторских академических произведений второй половины ХХ столетия. Услышав мерное движение (подобное пассакалии как по форме, так и по настроению) на фоне которого как раз периодически «шваркал» искомый инструмент, я из неизвестных соображений продолжил прослушивание. Сейчас я уже могу осознать и разложить по полочкам, что же заставило меня не нажать на «стоп». Итак:

- Сам подобный род музыки (ассоциирующийся со средневековым траурным шествием) давно превратился в клише. Но, видимо, из суеверных соображений современные авторы (часто обозначаемые публикой моднейшим термином «постмодернизм»), тонко (и не очень) иронизируя над всем и вся, редко используют для своего профессионального стеба именно этот штамп. Он будто бы еще сохранил в себе некий потусторонний смысл, святотатствовать и смеяться над которым все же боязно.

- В первом же проведении задумчиво-серьезной основной темы чужеродный звук того самого шаркающего инструмента (а это оказался гуиро) ощутимо нарушал общую смысловую канву «стилизации», не выбиваясь, но придавая происходящему какую-то странную трехмерность.

Повторюсь, эту логическую цепочку я сформулировал только сейчас, сидя в первой позиции над листом бумаги. Но тогда имело место только чистое воздействие музыки. Автор создал необходимую интригу и заставил продолжить прослушивание.

А теперь настало время отвлечься от Средней Симфонии, чтобы припомнить несколько любопытных высказываний и забавных историй.

Задачи по гармонии или полифонии можно решать лишь математически, не подходя к инструменту и не имея слуха. При проигрывании результата такой механической работы на фортепиано, можно получить не режущую слух цепочку созвучий. Вряд ли оно произведет сильное впечатление на слушателя, но при простейшей аранжировке вполне может послужить фоном для еды или разговора. И все бы ничего, но подобное отношение стало распространяться практически на всю музыку, в которой присутствует классическая гармония и голосоведение. Об этом, в частности, говорил композитор Артюр Онеггер:

«В 1919 году Сати (эксцентричный французский композитор Эрик Сати — прим.ред.) провозгласил необходимость иметь „мебелировочную музыку“, которая звучала бы совсем не для того, чтобы её слушали, а служила бы чем-то вроде обоев. Сегодня мы умудрились свести к подобному уровню наше отношение к баховской Мессе h-moll (Месса Си минор или Высокая месса И. С. Баха BWV 232 — прим.ред.) или, например, к бетховенскому Квартету op. 132».

Справедливости ради стоит сказать, что со временем менялось не только восприятие музыки, но и отношение авторов к ней. Баховская Месса h-moll как раз и не была предназначена для самодостаточного восприятия, а являлась частью церковной службы (проще говоря, служила для «меблировки» церкви).

Серийная техника или додекафония — заслуги академизма XX столетия, по сути, могли бы оказаться тем же самым звуковым «горохом». Об этом весьма убедительно сказал Альфред Гарриевич Шнитке:

«В то время мне показалось, что с этой [сериальной] техникой что-то не благополучно: претензии людей, создавших ее, достигали такого предела, что можно было подумать, будто бы это та техника, которая гарантирует сама по себе какое-то качество. <…>

Я, когда сочинял эти произведения, исходил, очевидно, из этих представлений о серийной технике, но написав их, почувствовал некоторое неудобство — мне показалось, что я написал некий новый, усложненный, вид халтуры. Конечно, если исходить в сочинении только из расчета, то можно подменить настоящую творческую работу, связанную с неясностями, с мучениями, с непониманием того, как идти дальше и с нахождением истинных решений, то эту работу можно сделать вычислительной и поверхностной деятельностью рассудка; то есть можно сидеть по десять, двенадцать часов в день за столом, тщательно подгонять друг к другу транспозиции серий, рассчитывать фактуру, тембры и этим довольствоваться, полагая, что это и есть сочинение музыки, но, по-моему, это безусловное отклонение от той главной ответственности, которая лежит на композиторе, и которая заключается в том, что все, что он пишет, он должен найти сам.

Я не говорю сейчас о том, что должен найти нечто небывалое, новое, оригинальное — это ему, может быть, и не дано, но для себя лично он обязан найти все сам. Я не говорю сейчас о том, что он не должен знать эту технику и не должен ею пользоваться, наоборот, он должен знать ее досконально и должен всю свою работу подчинять техническому контролю, но не это должно быть главным, — это должно быть только орудием, а не исходным творческим импульсом».

Чуть ниже я расскажу о том, как на примере музыки Шнитке я впервые увидел настоящее воздействие, казалось бы, сложной и непонятной музыки двадцатого века.

Знакомясь с музыкой указанного периода, я постепенно начал понимать, что консонанс (в большинстве случаев) появляется в ней лишь для того, чтобы погибнуть под напором диссонантных созвучий, явив собой то, что Шнитке назвал «злом сломленного добра». В редких случаях он появляется где-нибудь в коде, чтобы всплакнуть на могилке этого самого «побежденного добра» (такой финал воспринимается слушателем как «светло-печальный», иной раз, как «трагический»). И дело здесь вовсе не в том, что композиторы поголовно сошли с ума и стали писать какофонию.

Любители музыки и студенты исполнительских отделений регулярно задавали мне вопрос, который в общих чертах звучал так: «Почему музыка современных композиторов такая… некрасивая и страшная?». Ответ на него достаточно прост — от «нестрашной» музыки слишком легко отмахнуться, воспринять ее приятным фоном для обеда или замазкой для ушей. А для «полноценного» эффекта воздействия бывает нужно слегка сломать стереотип. В творчестве иных авторов это, увы, уже стало самоцелью, но сие предмет для отдельного обстоятельного разговора.

Пожалуй, один из ярких примеров «ломки стереотипа» — это Рондо из Concerto Grosso №1 уже упомянутого Альфреда Шнитке. Он сделал это понятно, доходчиво, театрально и выпукло — эту музыку невозможно слушать под кофе и светскую беседу. Первый уровень конфликта практически хрестоматийный — противостояние гармонического консонанса и диссонанса. После гибели первой вдохновенной темы в потоке неприятных созвучий и ее последующего воскрешения (обусловленного классической формой рондо) возникает вторая попытка «ломать добро», на этот раз при помощи диссонанса стилистического (автор использовал для этой цели знаменитое танго из фильма «Агония»). Наконец, в Постлюдии над «сломленным добром» крышка гроба окончательно заколачивается (посредством жуткого кластера струнных).

Эту музыку я знал с раннего детства (спасибо отцу-композитору). Будучи десятиклассником, я с восторгом собирался в филармонию слушать свое любимое произведение. Но композитор Альфред Шнитке, который писал «страшную» музыку, против ожиданий, видимо, не смог собрать кассы. По крайней мере, ничем иным я не могу объяснить то, что на исполнение в обязательном порядке были загнаны два класса школы искусств, в которой я в то время учился.

И вот среди улыбочек, подмигиваний, наивных влюбленностей, амбиций лауреатов детско-юношеских фестивалей и прочих аксессуаров подросткового возраста раздались дребезжащие звуки препарированного пианино. После первого шока одаренные дети, привыкшие к Моцарту и Веберу, и почитающие Шостаковича «современным композитором», беспокойно завертелись на местах. Кто-то открыто заявил, что над ними издеваются. Кто-то принялся резаться в карты. А на эпизоде-танго главный клоун класса, к вящему удовольствию всех барышень, даже попытался протанцевать, сидя в партерном кресле.

После концерта я тщетно пытался призвать однокашников к пониманию гениальности великого Альфреда. Мне не верили. В качестве дополнительного аргумента я показал фотографию автора, после чего на мою сторону все же перешла часть девочек, ибо он оказался «очень даже ничего».

Самым ярким в реакции детей на этот бесчеловечный эксперимент стал тот факт, что ни один из них не смог эту музыку «вытерпеть» или «высидеть». Она уж точно не могла стать мебелью! Ее было невозможно не воспринять — у слушателя был выбор из огромного количества эмоций, среди которых не было лишь одного — полного пофигизма (простите, наплевательства) к происходящему. Музыка вызывала смехотворную, негативную, отрицательную, недоуменную, да какую угодно, но все же — реакцию!

Один раз в том же зале филармонии мне довелось слушать второй концерт Рахманинова, сопровождаемый партией сопения и храпа от соседа по креслу. Такой аккомпанемент, наверное, мог бы возникнуть и под «Лунного Пьеро» Шёнберга, и под «Fratres» Арво Пярта. Но я с трудом могу себе представить аналогичную картину во время исполнения Concerto Grosso Шнитке.

А теперь снова вернемся к Юрию Ханону. Слушая шаркающие звуки рубель-гуиро на фоне мерной пассакальи, я уже ожидал, что траурно-похоронное и печально-смиренное «добро» сейчас начнет гибнуть, как это и полагается по закону жанра. И действительно — минута за минутой, ожидания понемногу стали оправдываться. К четвертой-пятой «вариации» разъезжающиеся мимо нот струнные и диссонансы группы духовых стали исправно замусоривать основную тему.

Музыка (как выразился один хореограф) была «концептуальной, театральной, тоскливой и ритмичной», а я, почти растаяв в чувствах, был готов вознести автора на пьедестал к своему обожаемому Альфреду Гарриевичу, и ожидал следующего приема из арсенала гения — диссонанса не только гармонического, но и стилистического. Видимо, почуяв подвох слушателя, Ханон не подвел и на этот раз, снабдив меня следующей частью, написанной в духе бодрого идиотизма.

Механическое сопоставление частей, а затем какое-то тусклое (почти без гуиро) возвращение первой темы, несколько насторожило — хотелось мяса, крови и непременной гибели «добра» под напором радостной механики второй части. Но время шло, а ничего этого, увы, не происходило. Два боксера, вяло гарцуя на ринге, упрямо не желали биться друг об друга. Слегка обескураженный, я стал ждать финала и вот — пожалуйте! Нежное сопрано начало доносить до слушателя «мораль басни».

Дальше вы, наверное, уже знаете (а тем, кто не знает, я, пожалуй, не стану портить впечатления от прослушивания). Под последние такты симфонии я, подобно своим одноклассникам на концерте Шнитке, уже хохотал в голос. Симфония раскрылась подобно гигантской матрешке и все то, что вначале казалось «светом», «печально-смиренным добром», «бездушной механикой», «радостным идиотизмом», в общем, все знакомые и распространенные клише обернулись… нет, даже не своей полной противоположностью, а всего лишь банальным (заметьте, не чудовищным, не жестоким, а всего лишь банальным!) обманом. Будто бы вместо черного и белого все стало (причем, под звуки каких-то трафаретных фанфар) заполняться нейтральным серым цветом или «белым шумом».

Альфред Гарриевич (за исключением, наверное, восьмой симфонии) слишком хорошо знал, «что такое хорошо, а что такое плохо». Ханон же умудрился продемонстрировать какой-то странный «манихейский» мир, в котором нет (и никогда не было) ни того, ни другого. Все смыслы, которые изначально ожидались в этой музыке, шаг за шагом доводились до абсурда, а затем и вовсе — пропадали так, словно бы их никогда не было.

Средняя симфония ненавязчиво указывала на нечто такое, для чего решительно нет определений в человеческом языке, и именно это ощущение невероятной пустоты, создаваемой музыкой, заставляет переслушивать ее вновь и вновь. Консонанс, диссонанс, трагичность, жизнерадостность, смех, ирония, абсурд — все здесь оказывалось только субстратом, средством, стрелочкой-указателем из детской игры в «казаки-разбойники» в ту сторону, где не было… абсолютно ничего!

Неоднократно я пытался показывать симфонию своим друзьям, родным и знакомым. Кто-то слышал забавную пародию, местами злую. Кто-то воспринимал ее в академической парадигме, закономерным продолжением техники минимализма. Кто-то слышал только приятную музыку. Кто-то просил прекратить «пытку» (видимо предчувствуя, что речка течёт куда-то «не туда»). Вот что было главным: у этого пирога оказалось бессчетное количество слоев, и каждый умудрялся воспринять на своем уровне, таким образом, точно показав, кто он есть. Но буквально на каждого эта музыка находила свой эффект воздействия, будоражила, заставляла думать и чувствовать.

В статье о подобном произведении очень тяжело написать последний абзац. Юрий Ханон завершил свою симфонию дурацкими фанфарами. Может быть, и я напоследок расскажу свою дурацкую фантазию?..

У меня всегда вызывали усмешку важные публикации, где описывалось влияние музыки на рост цветов, надои молока или пищеварение. В воображении сразу всплывали сюрреальные картинки: вот учёные в белых халатах, которые через айфон включают несчастным парнокопытным «Реквием по мечте» «Моцорда». А вот прекрасная девушка в комбинезоне на голое тело: она поливает завядшие тюльпаны густым Чайковским из лейки, и цветы встают прямо на глазах. А вот, в конце концов, молодой человек ночью крадется в коровник с динамиками подмышкой, чтобы как следует шарахнуть по всему поголовью залпом из орудия «Гражданской Обороны»…

Нет-нет, друзья, кроме шуток… все-таки большая музыка, в первую очередь — суггестивна, она влияет на сознание (если оно есть). Или на психику. Или, если угодно — душу.

И если после акта прослушивания тебе не удалось остаться прежним, — значит, за музыкой, текстом, светом, действом действительно стоит… Нечто. А порой, как оказывается, даже — Ничто.

P.S. Возможно, кому-то из постоянных читателей показался непривычным стиль изложения, примененный в этом эссе. Это объясняется редакторской правкой (чтобы не сказать — соавторства) на финальной стадии работы. Статья была отправлена автору Средней Симфонии Юрию Ханону, а через некоторое время получена обратно в довольно переработанном виде.

Я выражаю самую искреннюю и горячую благодарность этому незаурядному человеку (или канонику, как он себя называет). Этот маленький факт совместной работы — большая честь для меня.